在被破產陰云籠罩多日之后,大運汽車終究還是走上了重整之路。

11月25日,大運汽車股份有限公司通過其官方平臺,發布了《關于大運汽車重整的聲明》,內容指出,在整個市場周期性環境影響下,公司的流動資金遭遇了階段性周轉困難,給后續發展帶來了一定影響,為了保障各方權益,大運汽車將依法按程序進行重整。并表示,目前已經對接了多家投資機構商洽開展戰略合作,推進大運有序重整。同時各生產研發園區正在準備有序復工,全力以赴做好產品訂單交付、售后服務工作。

隨后經相關人員透露,大運汽車并沒有破產,只是正在重整新能源汽車板塊業務,包括大運新能源汽車、遠航汽車均在重整范圍,重卡等商用車板塊不在重整范圍內。而且大運集團相關人士還表示:“過一段時間,各個新能源汽車生產廠區將陸續恢復作業。”

關于大運汽車重整,也被很多人認為是意料之中的事情,因為早在10月份就已經被傳要破產破路,10月底,大運旗下的遠航汽車被曝出人員流失、延遲發放工資、門店關停等即將要暴雷的前兆。隨后遠航汽車便回應道:“其背靠大運集團,不會輕易倒閉”。

10月29日,根據相關信息顯示,大運汽車股份有限公司又被列為被執行人,被執行總金額為467.71萬元,執行法院為運城市鹽湖區人民法院。

11月初,作為大運的重要汽車零部件供應商,江蘇凱迅達高鐵傳動技術開發有限公司又向運城中院申請大運汽車及旗下的湖北大運和成都大運重整,徹底向公眾揭露了大運汽車在新能源汽車領域水土不服的困境。

作為山西省的民營企業代表,大運集團成立于1987年,在1999年進入摩托車制造領域,6年后,憑借“風馳天下,大運摩托”的廣告語,讓大運摩托車風靡全國。

后來,大運集團并不滿足于現狀,繼續開拓商業版圖,從2004年開始涉足商用車領域,先后在2004年、2009年、2010年布局重卡、輕卡和中卡市場,并取得了顯著成績。

在2016年,大運汽車在重卡市場穩居行業前七,中卡市場排名行業第六,而在新能源商用車市場則位居行業第二,市場份額達到9.5%,在當時,對于一個涉足商用車領域不到15年的品牌來說,大運汽車絕對是一支潛力股。

同年,大運汽車還是不滿足于現狀,又將目光投向了新能源乘用車市場,推出“大運新能源”品牌,2020年正式投產,先后推出了小型純電SUV悅虎和中型純電MPV遠志M1,但市場表現非常一般,就拿今年10月份來說,悅虎賣了780輛,遠志M1賣了301輛,可以說在目前市場中幾乎沒有什么聲量。

初入市場時表現平平,這家晉商巨頭車企并未放棄,于是在2022年的成都車展上,又和華為、阿里、博世等頭部供應商合作推出了高端新能源品牌——遠航汽車,并一口氣發布了Y6、Y7、H8、H9四款純電產品,其中遠航Y系列為純電轎車,遠航H系列為純電SUV。規模之大,堪比當時的恒大汽車,震驚了整個汽車行業。

與此同時,遠航汽車還花重金入駐全國80+核心機場以及各大主要高鐵站,覆蓋安檢口、登機口、到達大廳等黃金廣告點位,希望借助機場、高鐵這樣的“城市門面”高端化場景,增強品牌傳播效應,樹立起高端豪華的品牌形象。

但最終還是雷聲大雨點小,今年前10月,遠航Y6和遠航H8的累計銷量分別僅為4250輛和2098輛,月均銷量還沒有突破1000輛大關。和此前“風馳天下,大運摩托”的火爆程度相比,完全不可同日而語。

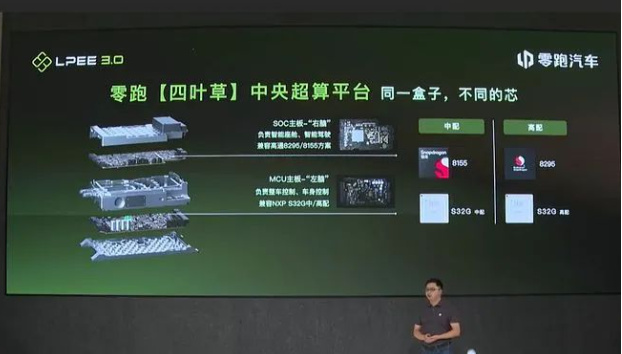

對于遠航汽車銷量不佳,其實也是意料之中的事情。對于制造新能源乘用車,大運集團奉行的是“拿來主義”,在產品上,遠航汽車整合了博世的底盤、華為的整車域控制、阿里斑馬的智能座艙等技術和零部件。

同時大運汽車的遠勤山也認為,“遠航汽車主要采取跟其他企業合作,共同研發的模式。專業的人干專業事,自主研發花的錢更多,效果還不一定好。把世界一流企業的一流技術與消費者整合在一起,比消費者自己買一輛車的全部零部件還要便宜,這些就是遠航的競爭優勢。”同時還說到“如果我們都和世界頂尖的頭部企業進行戰略合作,我們的綜合技術就會領先。”

那站在消費者的角度來看,核心技術沒有掌握在自己手里,跟“組裝廠”就沒有什么區別,

技術都是供應商提供的,那就不具備唯一性,其他品牌也可以用,花同樣的錢,為什么不去買銷量更好的品牌,比如用了華為全套技術的鴻蒙智行。

而從行業發展趨勢來看,大家都在卷自主研發、全棧自研,任何一個汽車品牌都不愿意被戴上“組裝廠”的帽子。因為在這個競爭日益激烈的市場環境下,汽車消費越來越理性,簡單的堆料并不能形成產品優勢,如果核心技術不掌握在自己手里,構建不了差異化競爭優勢,就難以穩坐釣魚臺,很顯然過度依賴“拿來主義”的遠航汽車會勸退大量消費者。

在這個史無前例的洗牌階段,不管是傳統汽車品牌還是新勢力車企,想要走得長遠,要么提升技術實力,要么提高性價比,但遠航汽車兩頭都沒占到,論技術,遠航汽車也沒有太多技術儲備,過度依賴“拿來主義”,形成不了極具競爭力的產品優勢,而像鴻蒙智行有自己的鴻蒙座艙和智駕,理想有“冰箱沙發大彩電”,蔚來有換電,但凡能在市場中存活下來的品牌都有自己的“護城河”。

而從品牌上講,大運汽車雖然涉足汽車行業多年,但是具體到新能源乘用車領域,旗下的遠航汽車只能算一位新勢力中的小學生,能講的品牌故事很少,導致品牌認可度太低。沒有品牌沒有核心優勢,走到今天這一步,那也是情理之中的事情。

從品牌塑造,到核心技術研發,大運的遠航汽車都略顯稚嫩,或者說“水土不服”,而重整之后,不僅要解決資金鏈問題,還要想盡一切辦法盡快提升銷量,因為隨著市場的不斷洗牌,留給遠航汽車自救的時間并不多,如果還是一切照舊,想要涅槃重生,只會難上加難。

車叔總結

如今新能源汽車席卷全球,車市競爭逐漸加劇,無法跟隨主流市場的發展節奏,缺乏自身造血能力,而且不具備核心競爭優勢的汽車品牌都會被市場拋棄。要知道,2018年中國還有487家新能源車企,到了2023年,就只剩下40多家,短短5年時間,就淘汰了四百多家企業,速度之快,是所有人都始料未及的,而未來幾年,只會越來越卷,競爭會更加慘烈,抵抗力不強的車企將依然會被加速淘汰,因為優勝劣汰是亙古不變的自然法則。至于整合后的大運汽車在新能源汽車領域還能掀起多大風浪,就要看它的造化了。